-

Compteur de contenus

5128 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Trophée

15

Tout ce qui a été publié par Patrick FROMENT

-

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Ok avec le principe de NOMA si c’est pour préciser le niveau de connaissance, les limites de chaque domaine et prôner le respect mutuel. Mais si c’est pour définir des sortes de prés carrés et dire : « A moi (la science) l’étude des mystères de la nature et à toi (la religion ou la spiritualité) la question du sens de l’existence », je suis beaucoup plus sceptique. J’aime les approches pluridisciplinaires qui incluent plusieurs sources de connaissance (sans pour autant être une soupe ou un fourre tout). J’aime aussi le dialogue que des personnalités comme le Dalai Lama entretient avec la science. Des colloques comme celui-ci dans un monastère bouddhiste en Inde sont assez sympathique (en plus le fond du sujet et pile poil celui de ce fil ) : -

Le Tarot de Luke JERMAY

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Les Étagères Magiques

Pour moi ce livre ne m'a rien apporté de plus que les nombreux livres que j'ai lu sur le tarot et sur l'art de tirer le tarot. Il n'y a aucune "valeur ajoutée" due au fait que l'auteur est un mentaliste et qu'il connait l'art du cold reading (chose que j'attendais). Le livre ressemble, au fond, à n'importe quel autre livre sur le tarot qu'on peut trouver dans le commerce. Il semble être écrit pour des débutants (et, par contre, pour un débutant complet, je le recommenderai sans problème). -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Oui ! Je suis totalement d’accord. Il y a, effectivement, chez certains partisans de la thèse de l’idéalisme subjectif une tentative de fuir le monde et la réalité en soutenant que le monde n’est finalement qu’une illusion. J’ai déjà cité Gustav Klima plusieurs fois dans ce fil : Le monde est trop horrible, donc il n'existe pas, le nihilisme est une conséquence nécessaire du pessimisme. (Gustav Klima) Notes au passage qu’il y a une sorte de cousinage entre cet argument et un argument de certains athées qui est : Dieu ne peut pas exister car s’il existait il ne pourrait tolérer toutes les atrocités qui se passent dans ce monde. Pour ma part je serais plutôt un idéaliste qui aurait tendance à considérer "l’illusion du monde" comme un terrain de jeu ou une cour de récréation plutôt que comme quelque chose d’horrible, un cauchemar qu’il faudrait fuir. On en revient à la question du cadre de référence : Tu privilégies le cadre de référence scientifique et son présupposé matérialiste pour expliquer le monde et la conscience (avec en filigrane, peut être, que tout problème est soluble dans ce cadre de référence, ce n’est, peut être, pas le cas). Aucun problème à voir le monde comme ça, ce n’est pas une tare et c’est même plutôt efficace pour aborder les choses d’un point de vue pragmatique. C’est juste que ce paradigme rend très difficile la possibilité d’envisager les choses autrement. Cela aussi Michel Bitbol l’explique très bien dans son ouvrage « La conscience a-t-elle une origine ? Les monismes idéalistes sont souvent caricaturés et rejetés à priori dans le débat actuel sur les sciences cognitives au nom d’une vague imputation de solipsisme qui les discréditerait avant toute argumentation. Le problème est que la qualification de « solipsisme » , l’accusation de privilégier un certain « moi » humain au détriment des alter-ego et du reste du monde, n’a de pertinence que dans le cadre du préjugé objectiviste même qui donne naissance au débat métaphysique tronqué de la philosophie de l’esprit contemporaine. Au passage : Mon propos ne consiste pas à : « Retourner la réalité physique comme une chaussette pour en faire une illusion générée par la conscience » ...mais plutôt à opérer un renversement de conscience pour revenir à la source qui perçoit plutôt que à ce qui est perçu. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

On arrive à cette conclusion tout simplement en allant jusqu'au bout de la réfutation du réalisme naïf et en tirant toutes les conséquences de cette réfutation (on ne voit pas les choses telles qu'elles sont et on ne les verra, peut être, jamais telles qu'elles sont en réalité). Pour le dire autrement : Le contact entre l'objet et la conscience est dit indirect, c'est-à-dire que la conscience, tel un miroir perçoit une image mentale de l'objet et non l'objet lui-même. La conscience et ses objets d'appréhension sont en effet de nature différente entre eux du fait de cette différence de nature. La nature de l'objet reste cachée à la conscience, qui ne peut se faire qu'une représentation illusoire de l'objet et donc du monde. Philippe Cornu -

Cold Reading | références

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Steven (Magiquepourtous) dans Les Étagères Magiques

... ou de la philosophie ! ... voire même (pour les plus allumés) de la spiritualité Réflexion très intéressante, Stéphane, Merci ! ça me fait penser à un débat fameux qui a suscité bien des polémiques ici : l'illusionnisme ne sert-il qu'à divertir ? -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

@Christian Girard à propos du retournement : En observant et en étudiant le cerveau, on peut faire l’hypothèse que l’expérience consciente survient dans un cerveau. Mais on peut aussi dire que l’observation du cerveau survient dans une expérience consciente… Et là, pour le coup, pas besoin de faire d’hypothèse c’est l'évidence la plus absolue (ok, il n’y a rien de certain là dedans si tu l’envisages depuis une thèse éliminitaviste mais je t’avoue que j’ai beaucoup de mal à suivre ces théories). Tu vas peut être me dire : « Ok, l’observation du cerveau survient dans une expérience consciente mais qu’est ce qu’on fait avec ça ? ». Une fois cette constatation faite, on ne peut rien faire, pas de déduction, pas de science, pas de progrès… (je sais bien que c'est terrible, insupportable même, dans le monde actuel, l'idée qu'on ne puisse rien faire) Certes tu ne peux rien faire avec cette constatation mais cette constatation (que tout survient dans une expérience consciente), si tu la pousses dans ces derniers retranchements, peut, peut être, faire quelque chose pour toi… une sorte de transformation intérieure, une nouvelle vision. Cette idée qu’on ne peut pas s’extirper de sa propre conscience pour voir le monde autrement est illustrée par cette image du baron de Munchhaunsen qui, pris dans un marécage avec son cheval, aurait prétendument réussi à s’en extirper (lui et son cheval) en se tirant par ses propres cheveux. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Non, non pas forcément. A un moment je m'étais penché sur la correspondance de Descartes avec la princesse Elisabeth de Bohême. Il y a des passages sur comment réaliser et prendre conscience de l'union de l'âme et du corps qui me rappellent la définition de la méditation dans son sens bouddhiste. Comme quoi... -

Le Tarot de Luke JERMAY

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Les Étagères Magiques

Oui... Je ne peux dire qu'une chose... Ce livre va rejoindre la partie la plus obscure de ma bibliothèque... -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

… Un retournement très intéressant du point de vue symbolique, psychologique et analytique ! C'est intéressant le retournement, c'est à l'origine de pleins de révolutions (ou bien c'est l'origine même des révolutions). Retournement Après le "retournement" ça peut être aussi (simplement) un retournement de point de vue (qui du coup change radicalement l'angle sous lequel un problème est abordé et sa perspective)... un simple retournement de... conscience, quoi ! Mais bon, un retournement c'est souvent plus difficile à opérer qu'une révolution du coup ! Pleins de choses très intéressantes et pertinentes dans les derniers messages. Merci pour ces échanges les amis ! -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel ? -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

@Natas (Natas le Malin Génie ) Merci pour ton post, je comprends mieux ton parcours et ton affirmation « cartesienne » au sens philosophique du mot. Tu dois certainement en connaitre plus que moi car, contrairement à toi, je n’ai pas lu tout Descartes (et plusieurs fois qui plus est). En tout cas c’est un grand philosophe et bien des questions existentielles que je déploie dans ce fil ne cessent de ramener à son cogito (même si on peut nuancer tout ça). En tout cas merci pour ces échanges. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Oui on peut dire les choses comme ça. Personnellement, je dirais plutôt c’est par la perception, par nos sens (j’oserais à peine dire par notre conscience ) que nous parviennent les signes de l’existence de la réalité. Du coup « ça focalise » comme tu dis et c’est plutôt de ce côté là que j’ai envie de chercher. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par là. Si c’est pour envisager une autre solution que celle (un peu binaire, il est vrai) du matérialisme et de l’idéalisme, je veux bien te suivre. Dans un de tes précédents post, tu proposes d’envisager le spinozisme (monisme neutre). Il peut m’arriver de me sentir assez proche de cette conception. Cependant… Pour moi, il y a quand même deux problèmes majeurs dans la conception du monisme neutre : Le premier problème est que le monisme neutre restaure une dualité (une dualité qui n’est plus une dualité d’essence comme chez Descartes, certes, mais une dualité d’attributs). Le deuxième problème est que Dieu n’est jamais loin dans le monisme neutre car que peut être cette réalité à la fois immanente et transcendante qui contient et enveloppe la matière et l’esprit, le sujet et l’objet ? J’ai bien peur que ça ne peut être que Dieu même si on met derrière le mot « Dieu » ce qui est, en fait, les lois de la Nature. On retrouve une des pensées d’Einstein (qui était sur bien des points un spinoziste d’ailleurs) : La religion de l'avenir sera une religion cosmique. Elle transcendera l'idée d'un Dieu incarné, évitera les dogmes et la théologie. Couvrant à la fois le domaine naturel et spirituel, elle se basera sur un sentiment religieux, né de l'expérience d'une unité significative en toutes choses, naturelles et spirituelles. Albert Einstein -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Super ! Voilà une remarque (étayée par de solides arguments en plus) qui fait vachement avancer le débat ! -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Selon Bas van Fraassen toutes les preuves avancées par les défenseurs du réalisme scientifique sont dérivables par extrapolation des preuves de l'existence de Dieu formulées par St Thomas d'Aquin. Le point de départ de ce fil (en réaction à celui sur les "signes de l'existence de Dieu") serait-il bien plus pertinent que la farce supposée ? -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

C’est ça qui est fascinant… Souvent nous sommes « naturellement » plutôt matérialiste, plutôt idéaliste ou plutôt dualiste en fonction de notre vécu et de nos croyances sur le monde… même si on ne s’est jamais interrogé sur ces sujets, même si on a jamais étudié la philosophie et même si on ne sait même pas que ces deux mots existent (le mot matérialisme, le mot idéalisme et le mot dualisme). D’où l’intérêt de réfléchir, de prendre conscience de nos présupposés métaphysiques et de clarifier tout ça. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

@Natas Ne t’excuses pas d’être cartésien, ce n’est pas une tare . Tu as même le droit d’être rationaliste et matérialiste si tu en as envie. Saches, en tout cas, que c’est un plaisir de discuter avec toi de manière ouverte, courtoise et respectueuse des convictions de chacun. C’est tellement rare sur un débat qui questionne aussi fortement le sens commun et les évidences (ou ce que nous tenons pour des évidences). Sinon, je suis assez d’accord avec toi : Il apparait, effectivement, que l’option matérialiste puise son argumentation dans la science tandis que l’option idéaliste a tendance à dériver vite vers la spiritualité voire la religion (dans un sens c'est un peu normal : dans un cas nous sommes du côté de la matière, dans l'autre cas nous sommes du côté de l'esprit). Néanmoins : La question du matérialisme ou de l’idéalisme sont essentiellement des questions d’ordre ontologique et épistémologique. On peut aborder ces questions sans faire intervenir la science ou la religion (même si la tentation est grande souvent). C'est pour ça que je privilégie la philosophie qui, pour moi, permet de naviguer entre ces différentes options d'une manière "laïque" en les clarifiant, les ordonnant et les questionnant. Si je vais au bout de mon raisonnement, (et si j’osais ! ), je dirais que le fait de supposer un monde extérieur à la conscience ou de considérer que nous ne sommes jamais en prise qu’avec des objets de conscience ne change rien à la recherche scientifique. D’un point de vue strictement instrumentaliste la science ne sert qu’à concevoir commodément les phénomènes et les prédire (ce qui, encore une fois est énorme et nous rends de précieux services, particulièrement pour notre bien être et notre santé). Par contre la science ne réponds jamais à la question de la nature ultime de la réalité. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

J’ai retrouvé un très bon texte de Michel Bitbol dans son ouvrage « La conscience a-t-elle une origine ? » (une lecture passionnante mais exigeante !). Le texte explique sur quel argument (scientifique) repose l’idée que la conscience est causée par l’activité cérébrale) et pourquoi cet argument n’est pas recevable et ne constitue pas une preuve. La dernière partie du texte ouvre sur d’autre façons d’envisager la question. ----------- Si l’option métaphysique d’un monisme matérialiste ou physicalisme reste dominante dans notre culture, c’est en vertu de deux arguments. (…) L’argument principal, mais aussi le plus faible en raison de sa symétrie, est évidemment la mise en évidence de corrélations plus ou moins étroites (selon les protocoles expérimentaux) entre évènements cérébraux publiquement accessibles et évènements mentaux rapportés en première personne. Il est renforcé par la possibilité d’induire des altérations du fonctionnement mental par certaines interventions ciblées sur le cerveau, signant apparemment la dépendance causale du mental à l’égard du cérébral. Cette possibilité attesterait peut être une telle dépendance causale unidirectionnelle s’il n’y avait la possibilité réciproque d’occasionner des altérations du fonctionnement cérébral par des interventions d’ordre psychothérapique sur le cours des évènements mentaux. (…) Le corrélations, dépendances mutuelles, et articulations de type « survenantes » entre le physique et le mental ne sont pas une condition suffisante pour affirmer que toute la réalité du mental est épuisée par le physique. D’autres explications des corrélations et dépendances que l’assimilation-réduction du mental au physique, et même d’autres façons de leur donner sens qu’en termes causaux, sont disponibles. La plus connue des explications alternatives, parmi celles qui restent enfermées dans le schème causal, est un héritage du spinozisme. Elle consiste à postuler la dépendance commune du mental et du physique à l’égard d’un troisième terme qui se manifesterait tantôt comme mental, tantôt comme physique, et sur lequel on pourrait intervenir par un travail psychologique aussi bien que par des instruments physiques. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

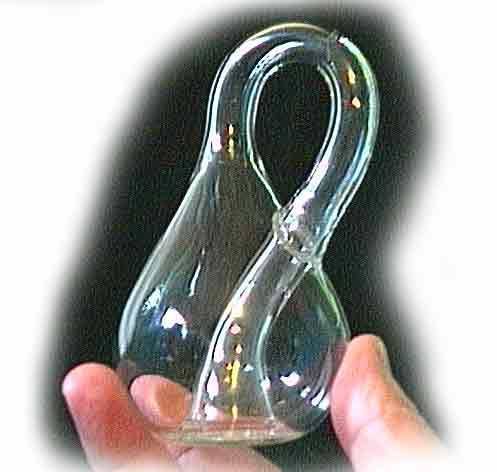

En mathématiques, la bouteille de Klein est une surface fermée, sans bord et non orientable, c'est-à-dire une surface pour laquelle il n'est pas possible de définir un « intérieur » et un « extérieur ». La bouteille de Klein a été décrite pour la première fois en 1882 par le mathématicien allemand Felix Klein. (Wikipédia) -------------------------------------------- C’est un paradoxe que la pensée ne puisse assurer la réalité qu’elle prétend. La réalité, en effet, ne parle pas, ne nous dit rien, il n’y a que nous pour penser et présupposer le monde et nos sens pour tenter d’en vérifier l’existence. La connaissance est d’abord un pensable. L’existence de toute réalité ne tient qu’à la conscience que nous essayons d’en avoir. Elle est notre problème. Que serait le monde sans conscience pour le penser ? Cependant nous posons le monde comme en dehors de nous et nous précédant, rencontre paradoxale de la pensée et de la réalité. (…) La bouteille de Klein est une excellente représentation de la pensée qui appréhende le monde qu’elle pense sans que l’extériorité de celui-ci puisse être autre chose que le fait de la pensée. Que nous ayons conscience de quelque chose nous fait exister et fait exister les choses et tout ce que nous pouvons penser par le raisonnement qui nous assure de la vérité de ce qu’il déduit. Nous déduisons la réalité de l’univers et qu’il existe sans nous. Mais ces déductions restent prisonnières du système de pensée qui les établissent pour qu’elles soient tenues pour vraies. Nous restons solidaires de la réciprocité paradoxale pensée - réalité. Le couple Pensée / Réalité est enfermé dans une bouteille de Klein. Jacqueline Barus-Michel - L’énergie du paradoxe -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Moi de même ! -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

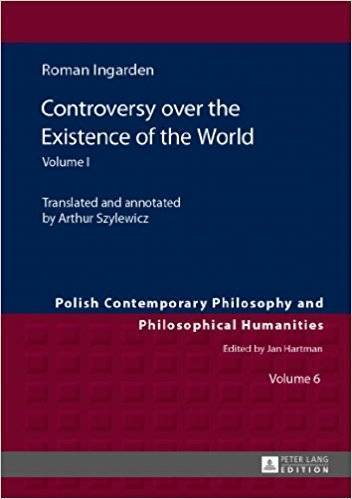

Pour revenir à ta question, Natas, il m'est impossible de la traiter ici (faute de temps et d'espace) mais saches que cette étude existe (l'étude des liens et de la filiation entre conscience et matière). Il s'agit d'un ouvrage monumental en 3 volumes et 1700 pages : La Controverse sur l'existence du Monde L'auteur est Roman Ingarden, un élève du philosophe Husserl (le fondateur de la phénoménologie). Ce n'est pas traduit en français mais tu peux t'attaquer à la version anglaise (à moins que tu ne parles le polonais). Bon... Comme je suis sympa, je te résume l'ouvrage : Le coeur du débat est la controverse entre l'idéalisme et le matérialisme et finalement la tentative de prouver que le monde existe bien en dehors de la conscience qui le perçoit (il parait que Kant, déjà, trouvait scandaleux qu'en 2000 ans de philosophie, on ait pas réussi à prouver l'existence du monde ). Donc... sur des centaines de pages Roman Ingarden analyse les relations de dépendance existentielles possibles entre la conscience et la réalité physique (en gros ce que tu me demande de faire sur VM, tu vois un peu le bordel ! ). L'auteur analyse 64 combinaisons de dépendance existentielle possible (dans les deux sens (conscience vers réalité physique et réalité physique vers conscience). A l'issue d'une analyse extrêmement fastidieuse (des centaines et des centaines de pages), l'auteur juge 49 combinaisons incohérentes et n'en retient que 15 possibles. Attends... faut que je te dise un truc aussi : le but de ce travail titanesque était de critiquer Husserl, le maitre de Ingarden (Husserl ayant succombé aux sirènes de l'idéalisme selon Ingarden). L'espoir d'Ingarden était de prouver les vues matérialistes et, donc, prouver et démontrer l'existence du monde quoi (ce qu'aucun philosophe n'a jamais réussi à faire ). A l'issue des 3 volumes, 1700 pages, des hectolitres de sueur, l'auteur après avoir réduit le nombre de solutions à 4 finit sur une aporie... Il lui est impossible de prouver l'existence du monde ! (Tout ça a l'air d'un délire mais tout ce que je raconte ici est rigoureusement vrai). -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Tu as tout à fait raison Bénocard... Le monisme neutre, je l'ai juste suggeré vite fait : ... avec le projet d'y revenir plus en détails plus tard, le temps d'épuiser le débat sur les deux premiers monismes (matérialisme et idéalisme subjectif). ...C'est le parti pris de mon approche didactique. Une belle citation qui évoque le monisme neutre (par un scientifique en plus) : A mon avis, il existe quelque chose de plus subtil que l'esprit ou la matière, quelque chose qui est le début et la fin de tout, quelque chose d'où naissent cet esprit et cette matière. David Bohn (si c'est pas une intuition brillante ça !... mais bon... encore une fois, Dieu n'est pas loin.... ) -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Dans la présupposition habituelle ce sont les objets physiques (tables, chaises, airbus, brosses à dent, cerveaux..) qui sont considérés comme réels et on se demande donc comment à partir de ces objets réels quelque chose d’aussi étrange que la consciente puisse apparaitre (ou émerger). C’est ce que David Chalmers et d’autres ont appelé le « problème difficile de la conscience ». Mais finalement n’est ce pas en posant la question ainsi qu’on la rend absolument insoluble ? Le mystère est-il : Comment la conscience apparait à partir de la matière ou d’un processus matériel (cérébral) ? ou bien : Comment à partir de l’expérience pure (perceptions, sensations, pensées) on en arrive à la croyance qu’un monde physique existe réellement ? Le mystère n’est donc plus celui de la conscience mais celui du monde physique Roger Shepard, chercheur en psychologie cognitive et Piet Hut, astrophysicien proposent, en tout cas, de retourner le problème dans ce sens. Sources : https://www.academyanalyticarts.org/hut-hard-problem-upside-down https://philpapers.org/rec/HUTTTH -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

L’identité est essentiellement une histoire que l’individu se raconte. Dans le cas d’un trouble dissociatif de l’identité l’individu se raconte plusieurs histoires. Dans le cas "normal-classique" l'identité est une histoire sous tendue par des données factuelles, dans le cas pathologique c'est plusieurs histoires sous tendues par un délire dissociatif mais je ne vois pas très bien où est le souci vis à vis de la conscience. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

Je reprends : Pour envisager les rapports entre l’esprit il y a plusieurs théories ou positions philosophiques. La première est le dualisme : on considère que ces deux entités que sont la matière et l’esprit sont de nature complètement différentes et appartiennent à des réalités différentes. Du coup on se demande comment elle peuvent communiquer et avoir un rapport entre elles, ce qui est le gros problème du dualisme. L’autre grande position philosophique pour éclaircir ce problème est le monisme qui considère qu’il n’y a pas deux choses mais une seule substance. Du coup tu as des monismes matérialistes (tout ce qui existe est la matière) et des monistes idéalistes (tout ce qui existe est l’esprit). Ce que tu me demandes en gros c’est de faire la démonstration de ces deux monismes (!) pas simple comme entreprise. Ce que je peux dire néanmoins : la pensée dominante actuelle consiste en un monisme matérialiste. Tu as donc dans les théories scientifiques actuelles tout ce qu’il te faut pour démontrer que la matière est la réalité essentielle et que ce qu’on appelle « esprit » ou « conscience » est un phénomène émergent produit par la matière à un certain stade de l’évolution. (Je ne te sens pas tout à fait satisfait par cette explication). Bon… concernant les monismes idéalistes (tout ce qui existe est l’esprit), j’ai amené pas mal de sources sur ce fil depuis 5 ans. Et là par contre il te faudra regarder du côté de certaines spiritualités orientales comme le vedanta ou l’advaïta. (Je te sens, là aussi moyennement satisfait). A moins que l’esprit et la matière n’émergent de quelque chose de plus essentiel encore (Ok, Dieu n’est pas loin). Si tu as le temps la vidéo ci dessous explique très bien (et mieux) tout ce que je viens d’essayer d’expliquer avec d'autres considérations bien intéressantes : -

Les Signes de l'Existence de la Réalité

Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse

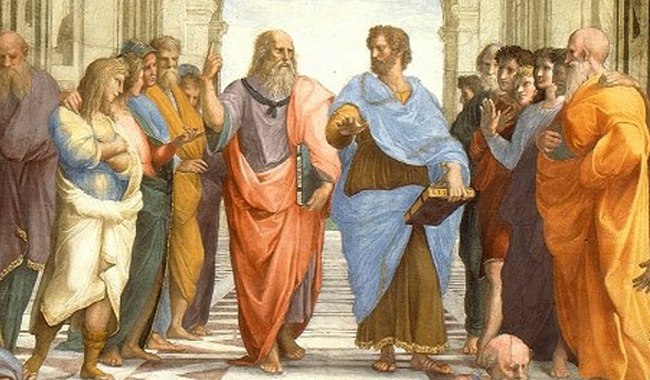

Pas trop de temps, en ce moment mais je vous suis et plein de choses intéressantes sont abordées ici ces derniers temps. J’essaie juste de répondre aux questions qui m’ont été posées. Comme tu l’as souligné l’histoire de l’oeuf et de la poule est une image qui permet d’aborder des notions plus complexes. Mais comme toute image elle a ses limites. Je suis assez d’accord avec Christian, c’est l’oeuf qui est apparut en premier. Par ailleurs je suis d’accord avec toi que tu dis qu’une poule produit un oeuf mais un peu moins d’accord pour dire que l’oeuf produit une poule car l’oeuf (s’il est fécondé) c’est déjà la poule en devenir. L’oeuf c’est la poule à un certain stade de développement. Quelque part on rejoint là le problème de la conscience (faudra que je développe ça) Je m’explique (j’essaie parce que c’est complexe et que je n’ai pas beaucoup de temps) : Depuis longtemps les êtres humains (qui semblent avoir des capacités non seulement à se représenter leurs univers, comme tu le soulignes, mais aussi à manier des concepts abstraits avec brio). Depuis longtemps donc, les êtres humains ont remarqué qu’il y avait deux grandes catégories de phénomènes qui s’imposaient à eux : ce qui relevait de la perception du monde physique donc la matière et ce qui était de l’ordre des pensées, des idées et de l’imaginaire donc l’esprit. Si tu te promènes au Vatican, tu auras peut être la chance de voir cette superbe fresque de Raphael qui illustre bien ça : Platon montre le ciel des idées avec son doigt pointé verticalement et Aristote montre le monde physique en mettant sa main sur un plan horizontal.

- Pas de pub non magique pour les membres du Cercle VM. Clique ici pour en savoir plus !

-

Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 9 membres, 0 anonyme, 157 invités Afficher la liste